「IT業界で働きたいけれど、職場に馴染めるか不安…」「障害のある方を採用したいが、どうサポートすれば良いかわからない」。このような悩みは、障害のあるご本人、ご家族、そして企業の担当者様にとって、共通の課題かもしれません。

その課題を解決する鍵となるのが、「ジョブコーチ(職場適応援助者)」という存在です。ジョブコーチは、障害のある方が職場で能力を発揮し、長く安定して働き続けるための専門的な支援を行うプロフェッショナルです。この記事では、ジョブコーチの役割、支援内容、利用方法から、特に専門性が求められるIT業界での活用法まで、わかりやすく解説します。

ジョブコーチ(職場適応援助者)の基本的な役割

ジョブコーチ(職場適応援助者)とは、障害のある方が職場に定着することを目的に、本人だけでなく、企業や家族に対しても専門的な支援を提供する専門職です。厚生労働省の事業として位置づけられており、障害者雇用の促進と職業の安定を図るための公的なサービスです。

ジョブコーチの支援は、単に仕事のやり方を教えるだけではありません。障害特性を踏まえた上で、職場でのコミュニケーション、業務の進め方、環境調整など、多角的なアプローチで「働きやすい環境」を共に創り上げていきます。

ジョブコーチが行う支援の最終的な目標は、支援がなくても職場の上司や同僚による自然なサポート(ナチュラルサポート)の中で、本人が安定して働き続けられる状態へスムーズに移行することです。

つまり、一時的な介入者ではなく、職場全体が本人を自然に支える文化を育む「橋渡し役」としての役割を担っているのです。

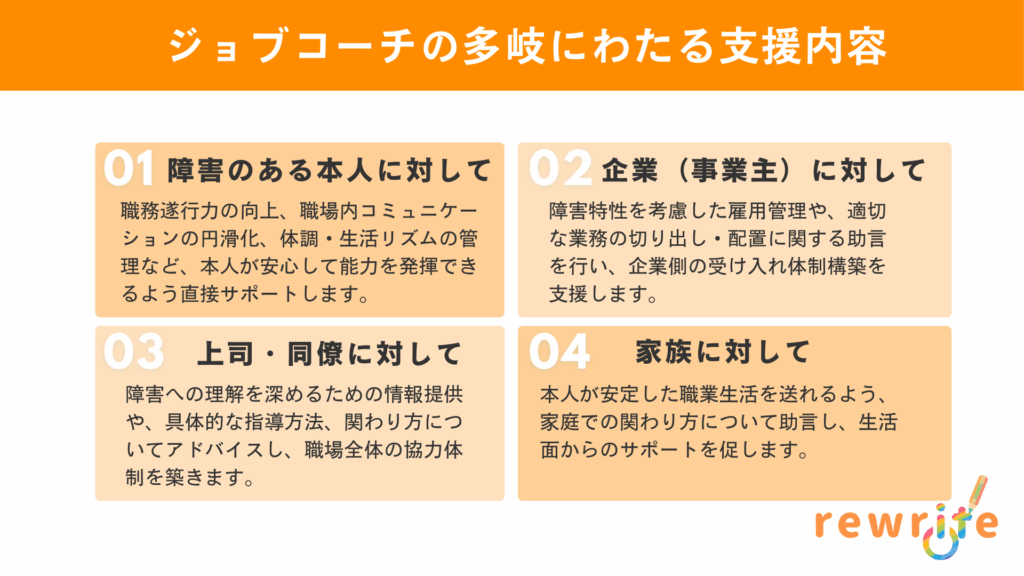

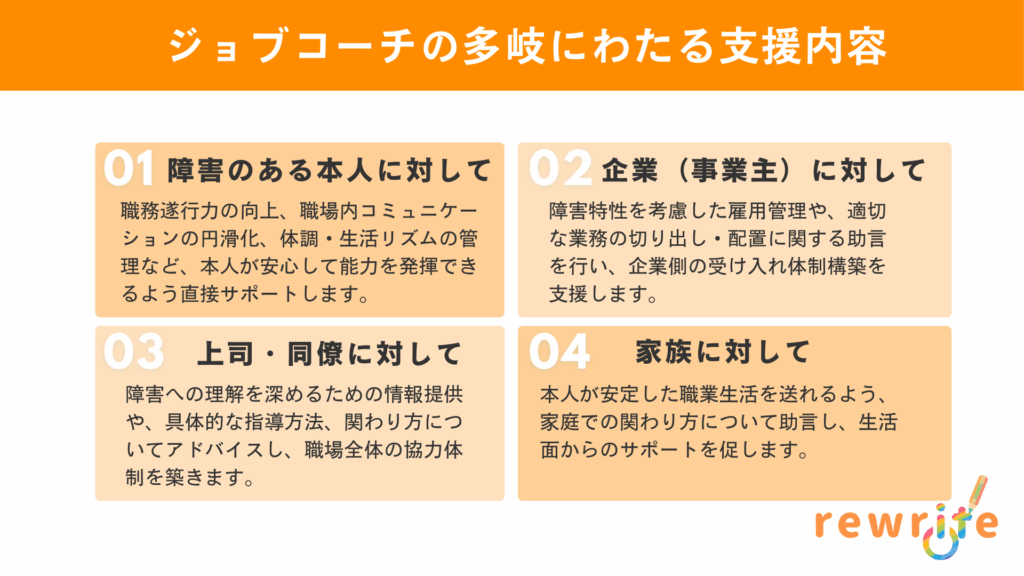

ジョブコーチの多岐にわたる支援内容

ジョブコーチの支援は、障害のあるご本人だけに向けられるものではありません。職場全体が円滑に機能するよう、様々な関係者に対してアプローチを行います。その包括的な支援体制は、以下の図のように表すことができます。

具体的には、以下のような支援を行います。

- 障害のある本人に対して:職務遂行力の向上、職場内コミュニケーションの円滑化、体調・生活リズムの管理など、本人が安心して能力を発揮できるよう直接サポートします。

- 企業(事業主)に対して:障害特性を考慮した雇用管理や、適切な業務の切り出し・配置に関する助言を行い、企業側の受け入れ体制構築を支援します。

- 上司・同僚に対して:障害への理解を深めるための情報提供や、具体的な指導方法、関わり方についてアドバイスし、職場全体の協力体制を築きます。

- 家族に対して:本人が安定した職業生活を送れるよう、家庭での関わり方について助言し、生活面からのサポートを促します。

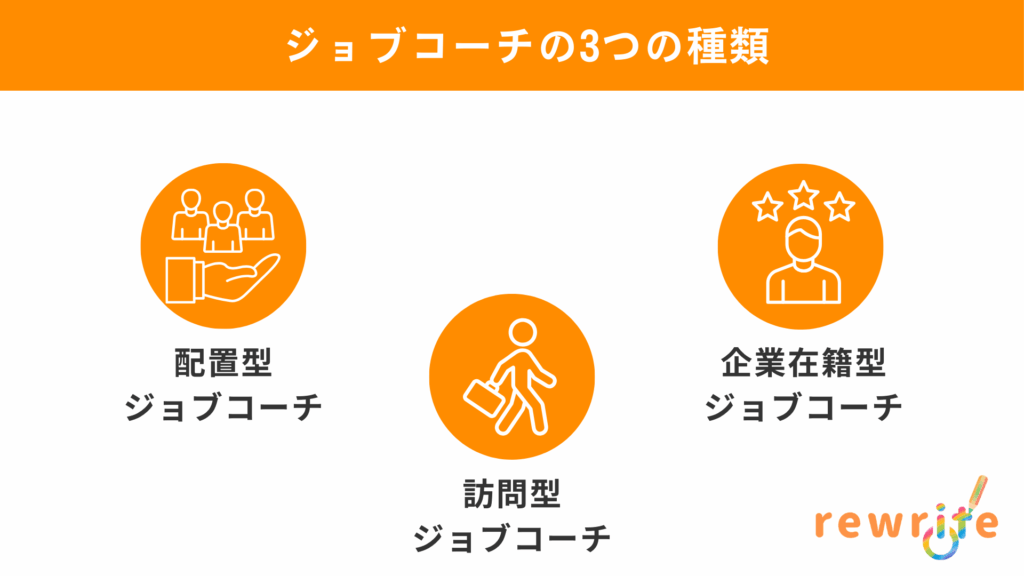

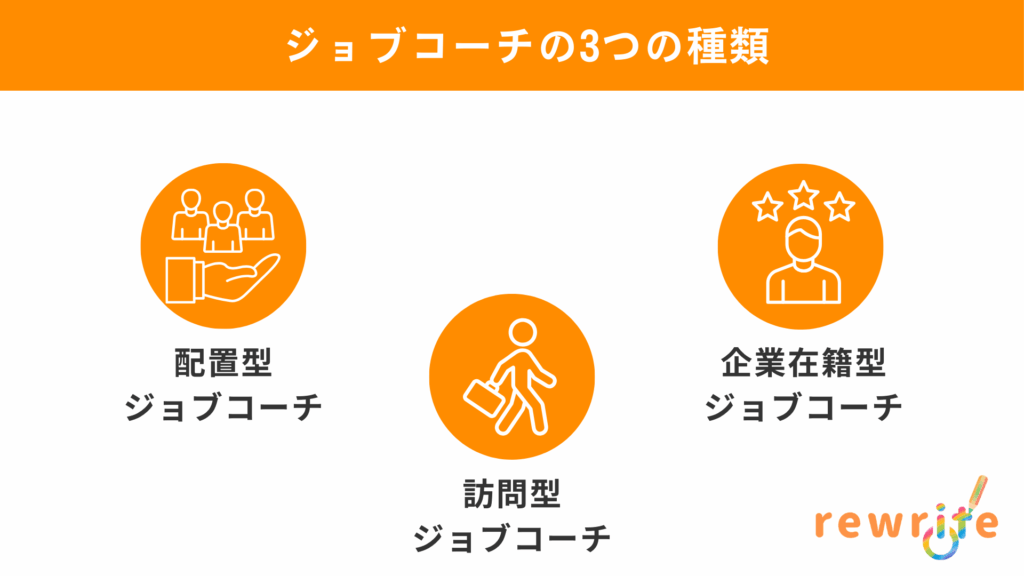

ジョブコーチの3つの種類

ジョブコーチは、所属する機関によって主に3つの種類に分けられます。どのジョブコーチが関わるかは、状況やニーズによって異なります。

- 配置型ジョブコーチ

- 全国の地域障害者職業センターに配置されているジョブコーチです。就職が特に困難なケースを重点的に支援するほか、他のジョブコーチへの助言・援助も行い、地域の支援ネットワークの中核を担います。

- 訪問型ジョブコーチ

- 社会福祉法人やNPO法人、就労移行支援事業所などに在籍し、依頼のあった企業へ訪問して支援を行うジョブコーチです。高齢・障害・求職者雇用支援機構が実施する訪問型職場適応援助者養成研修又は厚生労働大臣が定める訪問型職場適応援助者養成研修を修了した者であって、必要な相当程度の経験及び能力を有する者が担当し、幅広い課題に対応できるのが特徴です。

- 企業在籍型ジョブコーチ

- 障害のある方を雇用する企業自身が雇用するジョブコーチです。社内の人間であるため、よりきめ細やかで継続的な支援が可能となり、障害者雇用の積極的な推進や定着率向上を目指す企業で活用されます。

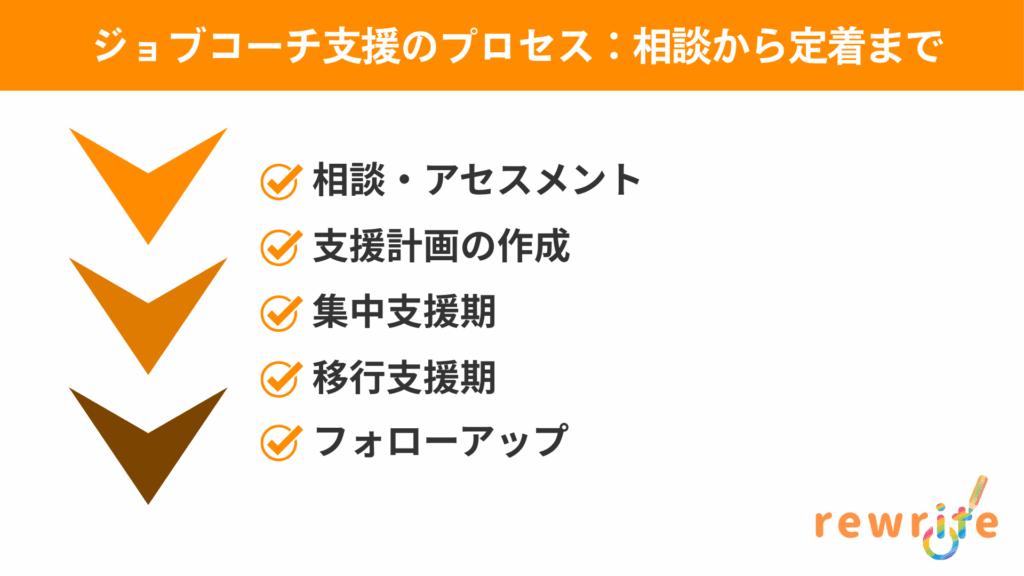

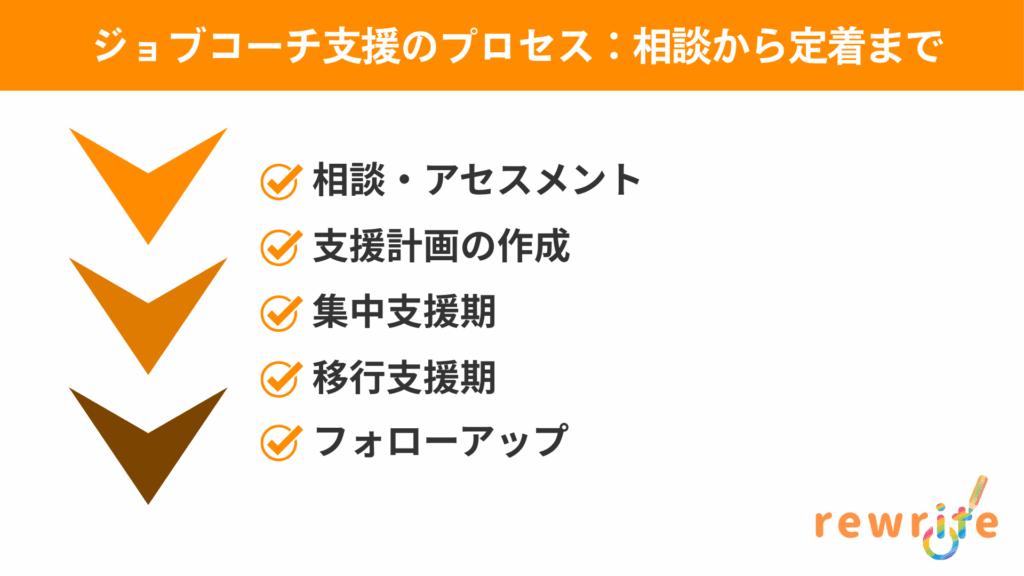

ジョブコーチ支援のプロセス:相談から定着まで

ジョブコーチの支援は、場当たり的に行われるのではなく、明確な計画に基づいて段階的に進められます。一般的な支援の流れは以下の通りです。

- 相談・アセスメント:ご本人や企業担当者から状況をヒアリングし、職場で何が課題となっているのかを客観的に評価(アセスメント)します。

- 支援計画の作成:アセスメントに基づき、「何を」「いつまでに」「どのように」達成するのか、具体的な目標と支援内容を盛り込んだ個別支援計画を作成し、本人・企業と共有します。

- 集中支援期:計画に基づき、ジョブコーチが定期的に職場を訪問して直接的な支援を行います。業務手順の明確化(マニュアル作成など)や、職場環境の調整(構造化)などを集中的に行い、本人が業務に慣れるための土台を作ります。(標準期間:2~4ヶ月)

- 移行支援期:本人が職場に慣れてきた段階で、ジョブコーチは徐々に訪問回数を減らしていきます。同時に、上司や同僚が本人をサポートする「ナチュラルサポート」体制が機能するように働きかけ、支援の主体をジョブコーチから職場へと移していきます。

- フォローアップ:支援期間終了後も、必要に応じて状況を確認し、問題が生じた場合には再支援を検討するなど、長期的な視点で定着を支えます。

このプロセス全体を通じて、障害のある方が孤立することなく、職場の一員として自立していくことを目指します。

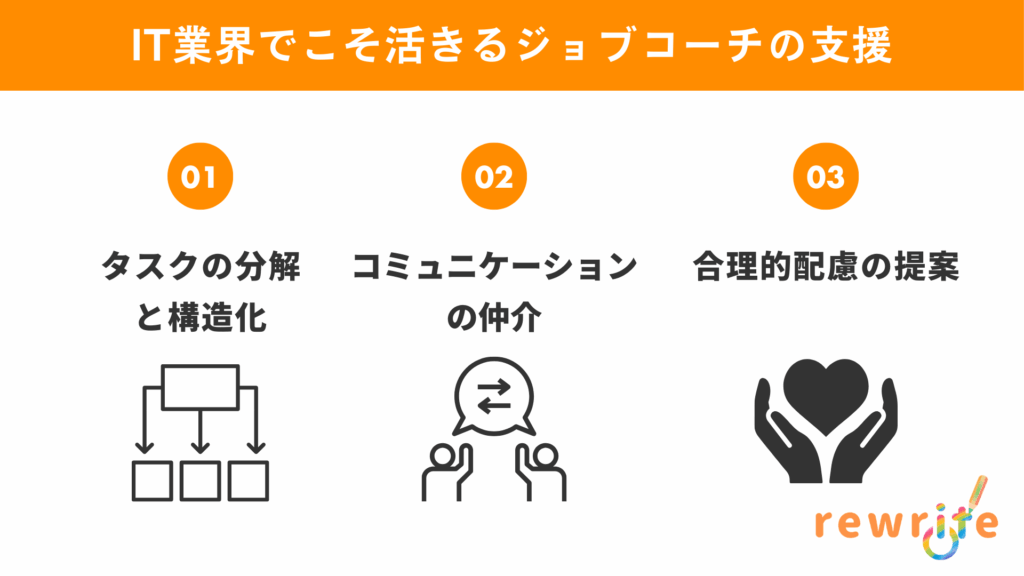

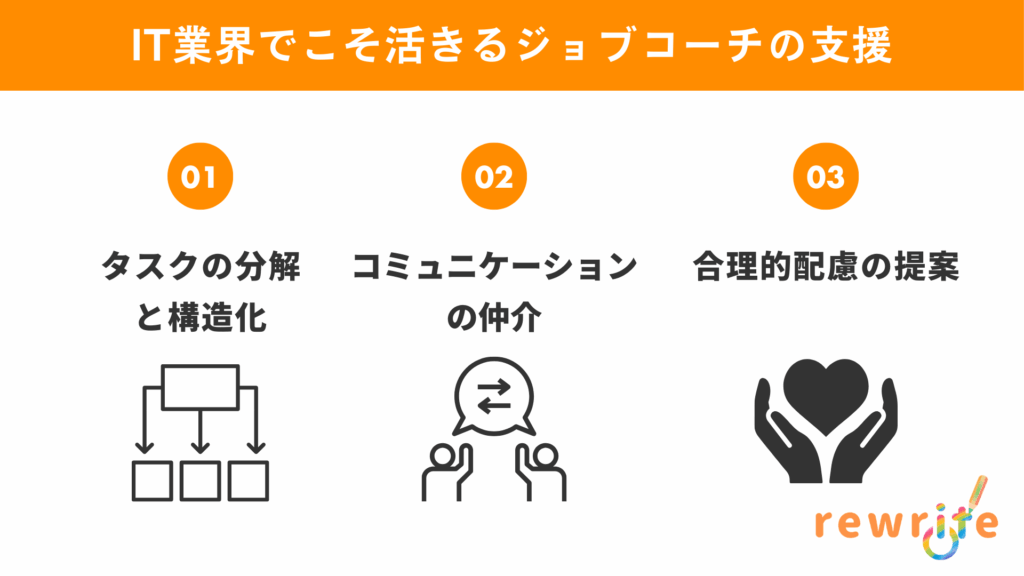

IT業界でこそ活きるジョブコーチの支援

論理的思考力や高い集中力、パターン認識能力などが求められるIT業界は、発達障害などの特性を持つ方にとって、その能力を強みとして発揮できる可能性を秘めた分野です。しかし、専門的な業務内容や独自のコミュニケーション文化に適応するには、専門的なサポートが不可欠です。

このようなIT業界の特性を踏まえた上で、ジョブコーチは以下のような重要な役割を果たします。

- タスクの分解と構造化:プログラミングやデータ分析といった複雑な業務を、具体的な手順に分解(課題分析)し、誰にでもわかるマニュアルやチェックリストを作成します。これにより、「何をすべきか」が明確になり、見通しを持って業務に取り組めます。

- コミュニケーションの仲介:チャットツールでの指示など、テキストベースのコミュニケーションが主流のIT企業において、曖昧な表現を具体的にしたり、意図が正しく伝わるよう仲介したりすることで、認識のズレを防ぎます。

- 合理的配慮の提案:リモートワークの活用、集中できる作業環境の確保、ノイズキャンセリングイヤホンの使用許可など、本人の特性に合わせて生産性を最大化するための「合理的配慮」を企業側に具体的に提案し、調整を支援します。

専門スキルを活かせるIT業界だからこそ、ジョブコーチによる職場適応のサポートが、長期的なキャリア形成と企業の生産性向上の両方にとって大きな価値を持つのです。

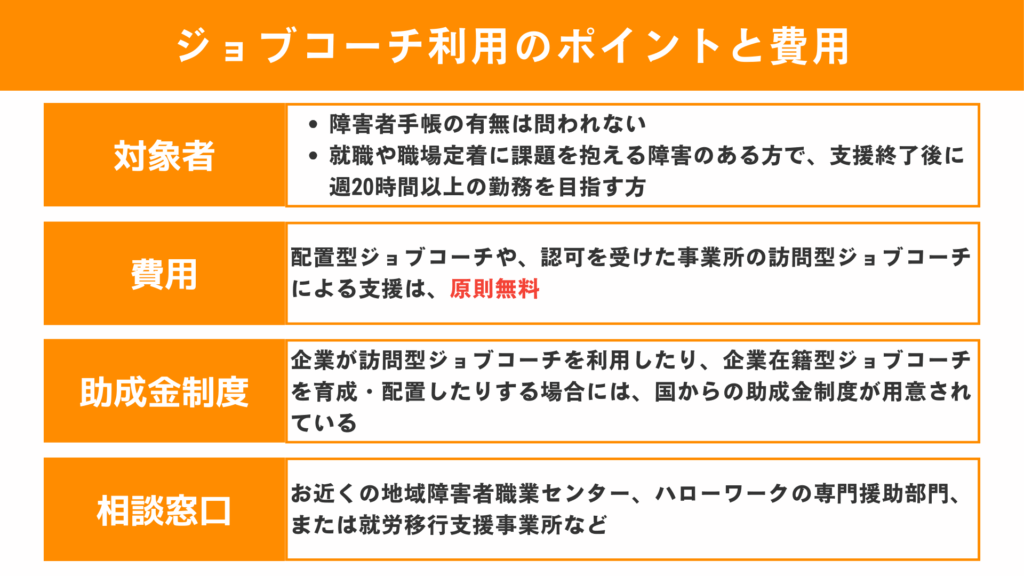

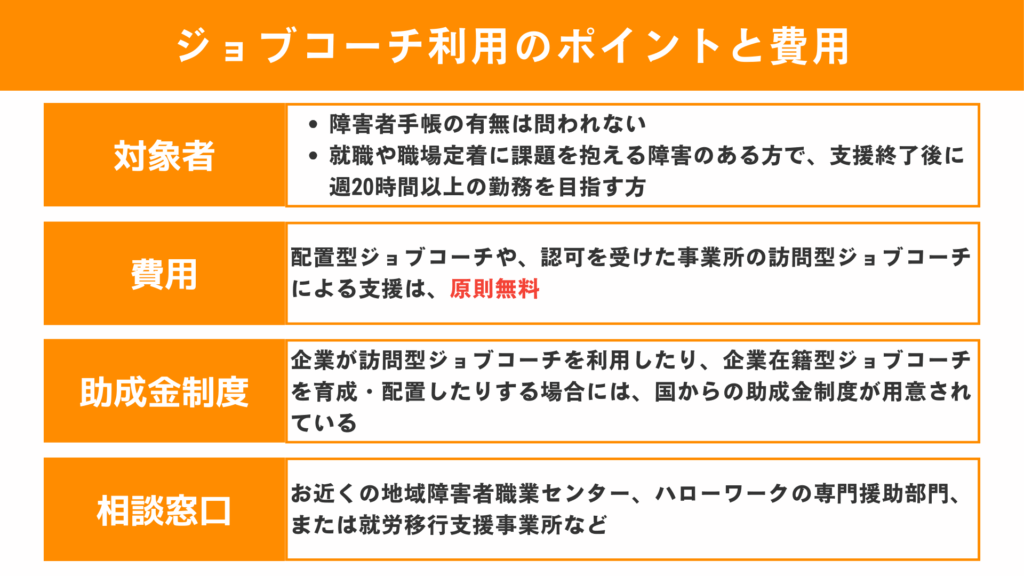

ジョブコーチ利用のポイントと費用

ジョブコーチ支援の利用を検討する上で、知っておきたいポイントをまとめました。

- 対象者:障害者手帳の有無は問われません。就職や職場定着に課題を抱える障害のある方で、支援終了後に週20時間以上の勤務を目指す方が主な対象となります。

- 費用:地域障害者職業センターから派遣される配置型ジョブコーチや、認可を受けた事業所の訪問型ジョブコーチによる支援は、原則無料で利用できます。

- 助成金制度:企業が訪問型ジョブコーチを利用したり、企業在籍型ジョブコーチを育成・配置したりする場合には、国からの助成金制度が用意されています。

- 相談窓口:お近くの地域障害者職業センター、ハローワークの専門援助部門、または就労移行支援事業所などが相談の窓口となります。

ジョブコーチは、障害のある方と企業とを繋ぎ、双方にとって「ここで働けて良かった」「採用して良かった」と思える関係を築くための、頼れるパートナーです。

浜松市でIT分野への就職を目指している方へ。

私たちのIT特化型就労移行支援事業所では、プログラミングやWebデザインなどの専門スキル習得はもちろんのこと、一人ひとりの特性に合わせた就職活動、そして就職後の定着支援に力を入れています。ジョブコーチをはじめとする地域の支援機関と密に連携し、あなたが安心してIT業界でキャリアをスタートし、長く活躍し続けられるよう、全力でサポートします。まずはお気軽にご相談ください。