「また発作が起きたらどうしよう…」

「満員電車に乗るのが怖い」

「職場の人の目が気になる」

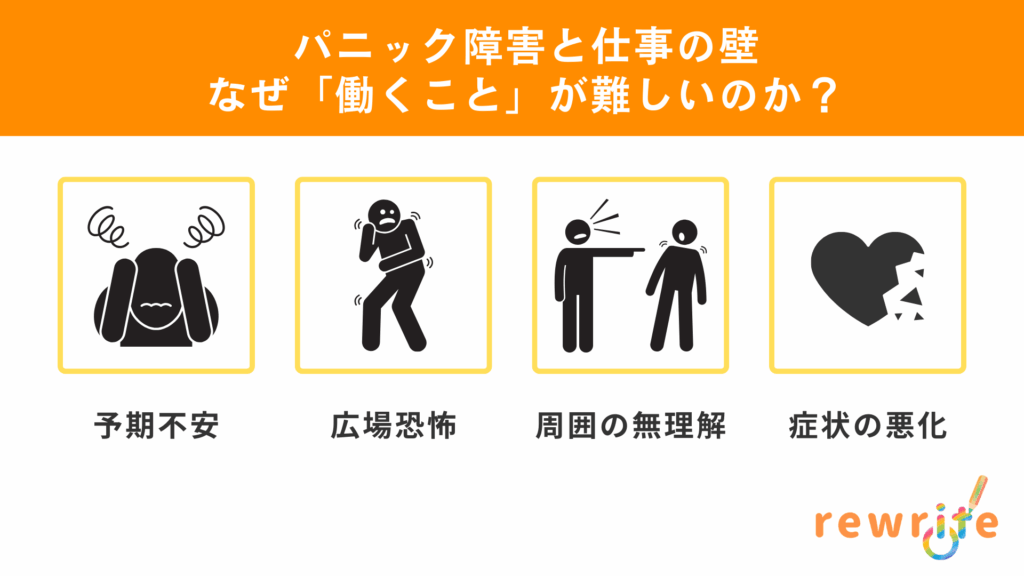

パニック障害を抱えながら働くことは、多くの困難を伴います。予期せぬパニック発作への恐怖(予期不安)や、特定の場所・状況を避けてしまう「広場恐怖」は、通勤やオフィスでの業務を著しく困難にさせることがあります。その結果、仕事が続かなかったり、働くこと自体を諦めてしまったりする方も少なくありません。

しかし、働き方が多様化する現代において、あなたらしい働き方で安定した収入を得る道は確かに存在します。その最も有力な選択肢の一つが「在宅ワーク」です。

この記事では、パニック障害の特性を理解した上で、なぜ在宅ワークが有効なのか、どのような仕事があるのか、そして安定した就労を実現するための具体的なステップを、専門的な視点から詳しく解説します。この記事が、あなたの不安を和らげ、新たな一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。

まずはLINEでリライトキャンパス浜松駅南の支援員にあなたのお悩みを質問&相談してみませんか?LINE追加はこちらから!お気軽にメッセージをお送りください(*^^*)

パニック障害が仕事に与える影響は、単に「発作が起きる」という点だけではありません。その根底には、複雑な要因が絡み合っています。

パニック障害とは、突然理由もなく、動悸やめまい、発汗、窒息感、吐き気、手足の震えといった発作(パニック発作)を起こし、そのために生活に支障が出ている状態を指します。発作は通常、数分でピークに達し、多くは数十分以内におさまりますが、「死んでしまうのではないか」と感じるほどの強い恐怖を伴います。

この強烈な体験が、仕事における様々な壁を生み出します。

これらの要因が重なり、就労の継続が困難になるのです。ある研究では、パニック障害を持つ患者の失業率は25%にのぼり、フルタイムで働いているのは57%に留まるという報告もあります。

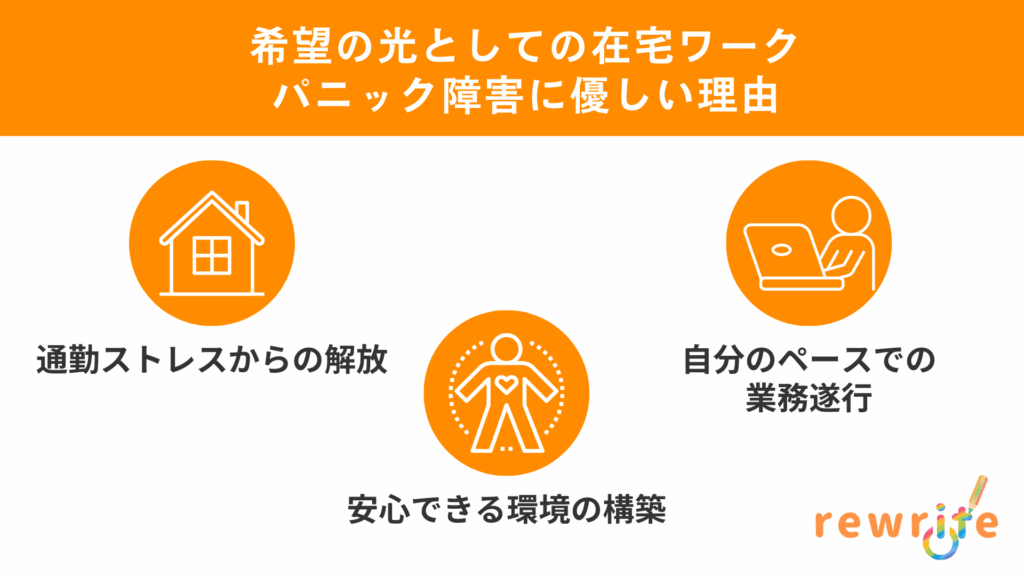

こうした困難な状況を打開する鍵となるのが「在宅ワーク」です。在宅ワークは、パニック障害の特性と非常に相性が良く、症状の引き金となる多くの要因を取り除くことができます。

最大のメリットは、通勤が不要になることです。満員電車や交通渋滞といった、パニック発作を誘発しやすい典型的な状況を完全に回避できます。通勤にかけていた時間とエネルギーを、体調管理や業務そのものに充てることができます。

自宅という最も安心できる空間で仕事ができます。室温、照明、音など、自分にとって快適な環境を自由に設定できます。他人の視線を気にしたり、予期せぬ来客や電話に怯えたりする必要もありません。万が一、不安が強まっても、すぐに横になったり、リラックスできる場所に移動したりと、自分なりの対処が可能です。

多くの在宅ワークでは、業務の進め方や休憩のタイミングを自分でコントロールできます。体調が良い時に集中して作業を進め、少し疲れを感じたら短い休憩を挟むといった柔軟な働き方が可能です。自分のペースで進められる仕事は、不安を軽減し、症状の悪化を防ぐ上で非常に重要です。

近年、日本社会全体でメンタルヘルスへの理解が深まり、障害者雇用、特に精神障害者の雇用は大きく進展しています。厚生労働省の発表によると、民間企業で雇用されている精神障害者の数は年々増加しており、令和6年(2024年)には約15万人に達しました。これは2年前の令和4年(2022年)と比較して約37%の大幅な増加であり、身体障害者や知的障害者と比べても伸び率が際立っています。

このデータは、企業側が精神障害のある方の雇用に積極的に取り組み始めていること、そして社会的な支援体制が整いつつあることを示しています。特に、コロナ禍以降に普及したテレワーク(在宅勤務)は、パニック障害などを持つ人々にとって大きな追い風となっています。企業も多様な働き方を認めるようになり、在宅での障害者雇用枠も増えています。

しかし、課題も残ります。精神障害者の職場定着率は他の障害に比べて低い傾向にあり、入社1年後の定着率は約49.3%というデータもあります。これは、単に就職するだけでなく、自分に合った職種や職場環境、そして適切なサポートを見つけることがいかに重要かを示しています。

まずはLINEでリライトキャンパス浜松駅南の支援員にあなたのお悩みを質問&相談してみませんか?LINE追加はこちらから!お気軽にメッセージをお送りください(*^^*)

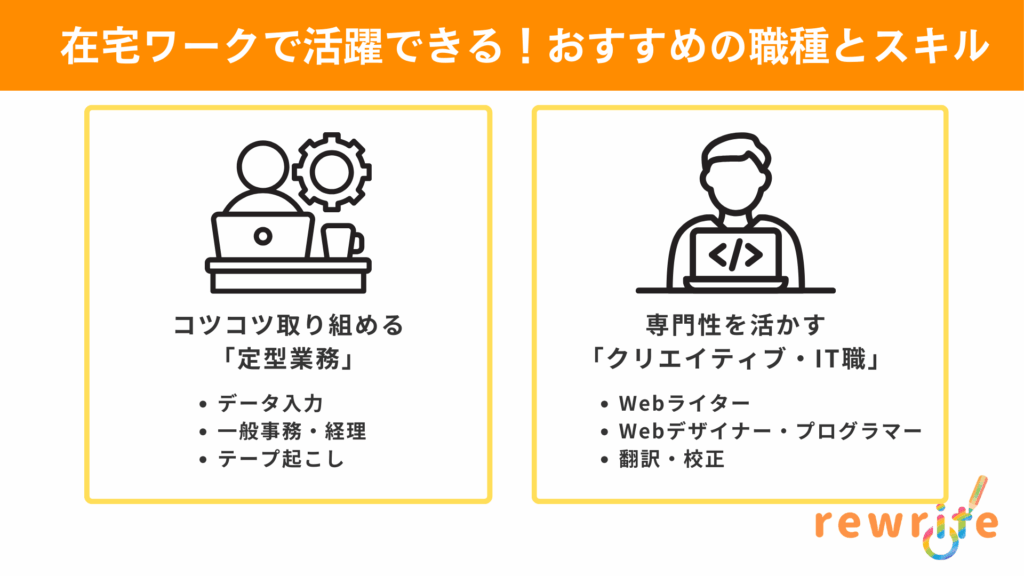

在宅ワークと一言で言っても、その内容は多岐にわたります。ここでは、パニック障害の特性に合いやすい職種を「定型業務」と「専門・クリエイティブ職」に分けてご紹介します。

業務内容や手順がある程度決まっており、一人で集中して取り組める仕事です。突発的な対応が少なく、精神的な負担を抑えやすいのが特徴です。

専門的なスキルを活かし、成果物で評価される仕事です。納期はありますが、作業プロセスは個人の裁量に任される部分が大きく、やりがいを感じやすいでしょう。

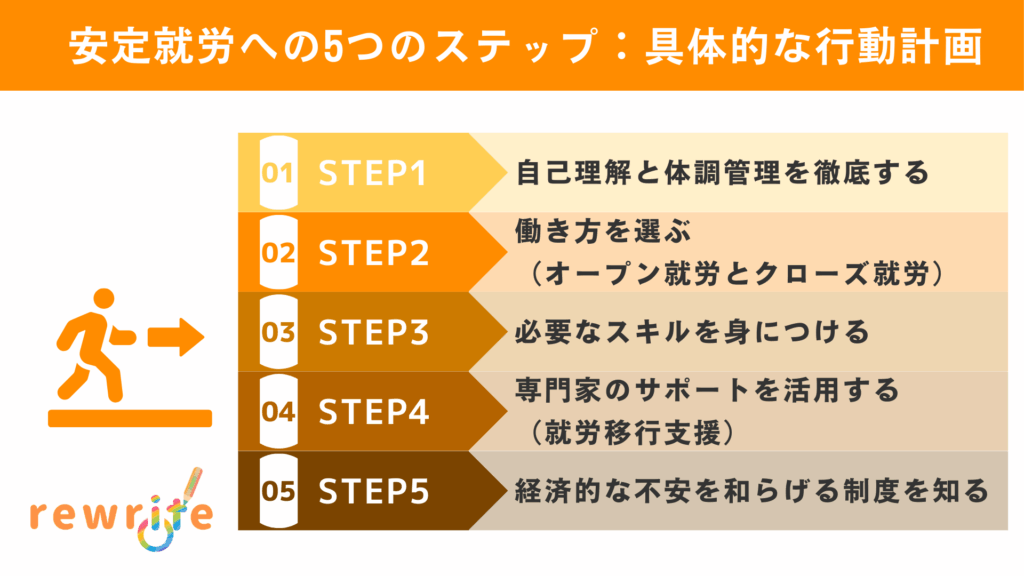

「在宅ワークがいいのは分かったけど、何から始めればいいの?」という方のために、安定した就労を実現するための具体的な5つのステップをご紹介します。

まず最も重要なのは、自分自身の状態を正しく理解することです。どんな時に不安が強くなるのか、どんな環境なら落ち着いて作業できるのかを客観的に把握しましょう。そして、安定して働くための土台となる生活リズムを整えることが不可欠です。

就職活動を始める前に、自分の障害を企業に開示するかどうかを決める必要があります。

パニック障害の場合、症状への理解や配慮が安定就労の鍵となるため、オープン就労(特に障害者雇用枠)を選択する方が、長期的に見てメリットが大きい場合が多いです。

希望する職種に必要なスキルを習得しましょう。今はオンラインで学べる質の高い教材やサービスが豊富にあります。ハローワークの職業訓練(求職者支援訓練)なども活用できます。

一人で就職活動を進めることに不安を感じるなら、専門家のサポートを頼るのが最善の道です。「就労移行支援事業所」は、障害のある方の就職をトータルでサポートする福祉サービスです。

私たち「リライトキャンパス浜松駅南」(2025年9月開所予定)のような就労移行支援事業所では、以下のような支援を原則無料で受けることができます。

国立精神・神経医療研究センターの研究でも、本人の希望にマッチした就労支援が、長期的な就労継続に繋がることが実証されています。専門家と共に、あなたに最適な道筋を見つけることが成功への近道です。

治療や就職活動中の経済的な不安を軽減するために、利用できる公的な制度があります。これらを活用することで、安心して次のステップに進むことができます。

これらの制度については、市町村の障害福祉窓口や、通院している医療機関のソーシャルワーカーに相談できます。

パニック障害を抱えながら働くことは、決して簡単な道のりではありません。しかし、在宅ワークという選択肢は、多くの障壁を取り除き、あなたらしい働き方を実現する大きな可能性を秘めています。

重要なのは、自分の特性を理解し、適切な環境を選び、そして一人で抱え込まずに専門家のサポートを積極的に活用することです。社会の理解と支援体制は、確実に進歩しています。

この記事で紹介したステップを参考に、まずは自分にできることから始めてみてください。小さな一歩が、安定した未来へと繋がっています。